Ein Begriff mit historischem Gewicht

Der Begriff „Habsburg-Effekt“ stammt ursprünglich aus der Geschichtsschreibung und bezieht sich auf das, was sich in europäischen Adelsfamilien wie den Habsburgern beobachten ließ. Durch strategische Heiratsverbindungen innerhalb derselben Dynastie kam es über Generationen hinweg zu genetischer Inzucht. Die Folgen waren physische und geistige Schwächen, eine sinkende Anpassungsfähigkeit und eine zunehmende Verarmung der genetischen Vielfalt.

Übertragen auf die Entwicklung von Sprachmodellen beschreibt der „Habsburg-KI-Effekt“ eine ähnliche Dynamik. Gemeint ist die Gefahr, dass Künstliche Intelligenz zunehmend aus Texten lernt, die andere KIs generiert haben. Dadurch kann es zu einer selbstreferenziellen Rückkopplung kommen, bei der sich stilistische Muster, sprachliche Floskeln oder inhaltliche Leerstellen immer weiter verstärken, ohne dass neue, originäre Impulse von außen dazukommen.

Wie maschinelles Lernen zur Selbstkopie führen kann

Sprachmodelle wie GPT-4 oder Claude werden mit Milliarden von Wörtern trainiert, die aus unterschiedlichsten Quellen stammen: Bücher, Webseiten, Fachpublikationen, Foren, Blogeinträgen. Doch mit der massenhaften Verbreitung von KI-generierten Inhalten steigt die Wahrscheinlichkeit, dass zukünftige Modelle auch mit Texten trainiert werden, die gar nicht mehr von Menschen verfasst wurden. Je mehr sich diese Inhalte ähneln, desto stärker schließt sich die stilistische Schleife.

Das Problem ist nicht nur technischer Natur, sondern betrifft auch die sprachliche Qualität. Künstliche Intelligenz strebt nach Lesbarkeit, Klarheit und Formalität. Doch wenn sie ihre eigenen sprachlichen Lösungen immer wieder selbst als Vorbild heranzieht, entstehen Texte, die sich ähneln, korrekt klingen und trotzdem leer bleiben. Vielfalt, Brüche und individuelle Handschrift verschwinden zunehmend – nicht aus bösem Willen, sondern als statistisches Nebenprodukt.

Gerade hier ist der Gedankenstrich kein Zufall. Er markiert eine inhaltliche Zäsur, eine bewusste gedankliche Wendung, die ein Komma nicht leisten könnte. Der Bruch im Rhythmus spiegelt den Bruch im Argument. Stilistisch erzeugt er die kleine Irritation, die der Satz auch inhaltlich vermitteln will: Es geht nicht um Schuld, sondern um Systemlogik.

Was bedeutet das für den Stil?

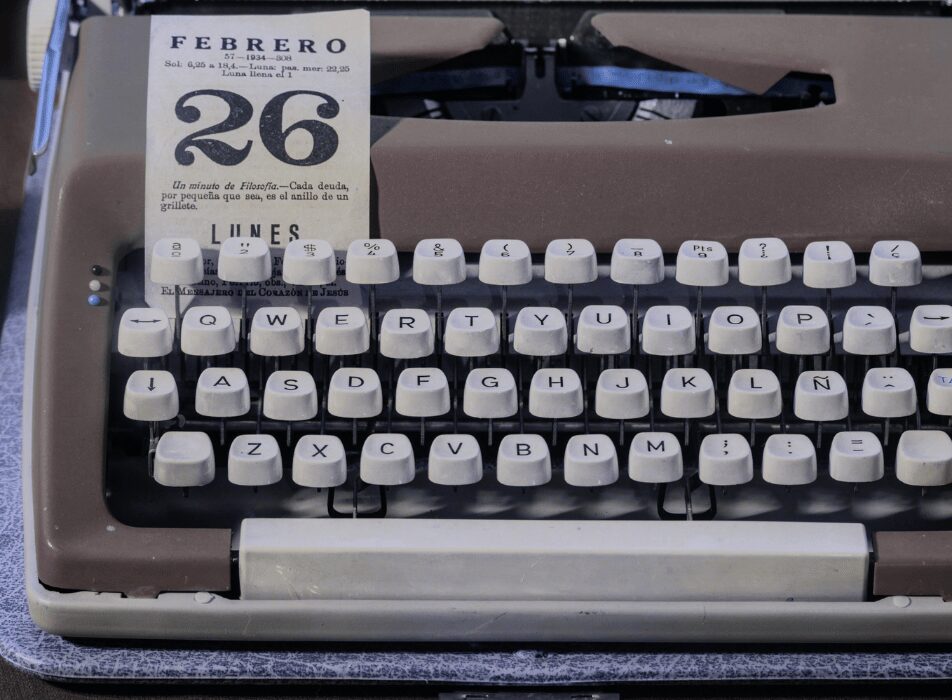

Ein besonders häufig diskutiertes Symptom dieser Entwicklung ist die übermäßige Verwendung bestimmter Satzzeichen, allen voran des Gedankenstrichs. Viele KI-generierte Texte greifen auffallend oft darauf zurück. Das ist kein Zufall, denn das Satzzeichen erfüllt eine strukturierende Funktion. Es ermöglicht es, Einschübe optisch abzugrenzen, Gedanken zu rhythmisieren und überraschende Wendungen einzuleiten. Im Deutschen ist der Gedankenstrich dabei keineswegs ein stilistischer Ausrutscher. Er ist laut Duden ein legitimes Mittel der Interpunktion, das insbesondere in erzählenden, essayistischen oder journalistischen Texten seinen festen Platz hat.

Dass KI ihn verstärkt einsetzt, ist deshalb nicht per se ein Fehler. Doch wenn er immer in denselben Konstellationen vorkommt, ohne stilistische Variation oder inhaltliche Notwendigkeit, wird er zur Floskel. Die Frage ist dann nicht, ob der Gedankenstrich erlaubt ist, sondern ob sein Einsatz noch Ausdruck bewusster sprachlicher Entscheidung ist oder bereits ein Automatismus. Genau an diesem Punkt beginnt die Problematik des Habsburg-KI-Effekts.

Wenn Wiederholung zur Norm wird

Die Gefahr liegt nicht allein im Übermaß an bestimmten Satzzeichen oder Formulierungen. Viel gravierender ist der kulturelle Effekt einer solchen Rückkopplung. Sprache, die sich immer mehr selbst reproduziert, wird normiert. Was einmal maschinell erzeugt wurde, wird beim nächsten Durchlauf zur neuen Norm. Lesbarkeit ersetzt Ausdruck, Glätte ersetzt Tiefe. Das betrifft nicht nur kreative Texte, sondern auch journalistische Inhalte, wissenschaftliche Abstracts oder politische Reden überall dort, wo KI längst als Helfer im Einsatz ist.

Hier stellt sich eine zentrale Frage: Was geschieht mit der Sprache, wenn sie zunehmend auf das Wahrscheinliche reduziert wird? Wenn neue Ideen nicht mehr in ungewohnter Sprache formuliert werden dürfen, weil die Maschine sie als Ausreißer erkennt? Wenn sich Stil der Statistik unterordnet?

Vielfalt ist kein Zufall, sondern Verantwortung

Diese Entwicklung ist kein notwendiges Schicksal. Technisch lassen sich viele Gegenmaßnahmen ergreifen: KI-Modelle können gezielt mit vielfältigen, hochwertigen und vor allem menschlich verfassten Inhalten trainiert werden. Dubletten und KI-Outputs können aussortiert, kreative Abweichungen gezielt betont werden. Noch wichtiger aber ist der gesellschaftliche Umgang mit diesen Technologien.

Denn der Habsburg-KI-Effekt ist auch ein Spiegel unseres Medienverhaltens. Wenn Nutzerinnen und Nutzer sich mit austauschbaren, glatten Texten zufriedengeben, wird die Produktion solcher Inhalte belohnt. Wer aber originelle Gedanken, ungewöhnliche Stilmittel oder sprachliche Ecken und Kanten schätzt, setzt ein anderes Signal. Sprache lebt vom Bruch mit Erwartungen, von individueller Prägung, von mutigen Entscheidungen. Genau das droht verloren zu gehen, wenn der Textgenerator das Schreiben übernimmt und wenn niemand mehr merkt, dass es nichts zu sagen gibt.

Es liegt also an uns, nicht nur zu prüfen, was KI schreibt, sondern auch, wie wir selbst schreiben und lesen. Der Gedankenstrich ist dabei kein Feind, sondern ein Werkzeug. Aber wie jedes Werkzeug kann er stumpf werden, wenn man ihn blind benutzt. Die Antwort auf den Habsburg-KI-Effekt ist nicht, ihn technisch zu neutralisieren, sondern sprachlich zu durchbrechen. Mit mehr Neugier. Mit mehr Stilbewusstsein. Und mit dem Mut zur Abweichung.